Culte catholique

|

|

|

|

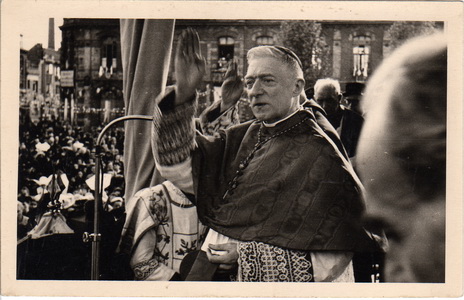

Le cardinal Liénart, rue Gustave Desmettre, lors des cérémonies du centenaire de l'église St Hilaire à Halluin, le 21 Mai 1956. (Photos n° 4019, 4020)

Une « thèse » de Catherine Masson sur le cardinal Liénart... son grand-oncle.

Voici le troisième et dernier volet consacré au cardinal Achille Liénart, avec qui la population halluinoise a écrit une partie importante de son histoire sociale.

Né à Lille, le 17 Février 1884, Achille Liénart est élevé à la dignité de Grand-croix dans l’Ordre national de la Légion d’honneur, le 16 février 1970, par le président de la République Georges Pompidou.

Lors du décès du cardinal Liénart, survenu le 15 février 1973, le journaliste Claude Beaufort écrivait ceci : « Cette sympathie populaire, nulle démagogie ne saurait l’expliquer. Elle ne peut se comprendre que par l’authenticité de celui qui la suscitait ; une authenticité de l’homme qui le faisait reconnaître d’emblée comme l’un des meilleurs : un aristocrate du peuple de Dieu ».

En 2001, Maître de conférences à la Catho, Catherine Masson a présenté, lors d’une conférence, la thèse de doctorat en histoire qu’elle a soutenue sur le cardinal Achille Liénart. Lequel fut son grand-oncle…

Catherine Masson a limité cette « bible » de 700 pages au travail de l’évêque de Lille. Travail immense cependant qui a donné au jeune diocèse de Lille (créé en 1913) une dynamique pastorale durable.

Voici quelques grands traits résumés :

LILLOIS : Né à Lille, mort près de l’église où il avait été baptisé. Grand-oncle de Catherine Masson. « Ca n’a pas été évident pour moi de passer de l’oncle Achille au cardina Liénart. Mais au bout de ma recherche, le personnage mythique est devenu plus proche, car plus humain » dit-elle. Vie familiale équilibrée. Les Liénart-Delesalle ont trois enfants. Achille fait ses études au Collège Saint-Joseph (rue Solférino), puis au séminaire à Paris.

SOLDAT : Pendant ses études (1901-1910), il est déjà en contact avec le catholicisme social. « Mais c’est la guerre qui l’ouvre à ces réalités-là » note Catherine Masson. Aumonier volontaire au 201e régiment d’infanterie, il a une conduite exemplaire. Le 14 août 1917, le général Pétain épingle sur sa soutane la croix de chevalier de la Légion d’honneur. « Toujours en première ligne avec les vagues d’assaut, donnant à tous le meilleur réconfort moral, et se prodiguant sur le champ de bataille auprès des blessés » indique la citation.

CURE-DOYEN : Après la guerre, il devient directeur du séminaire de Lille, qui vient de se créer. Puis, il est nommé curé-doyen de Saint-Christophe, à Tourcoing, en 1926. « Il voulait rendre visite à tous ses paroissiens » raconte un témoin de l’époque. Mais il n’en a pas eu le temps : en 1928, à 44 ans, il est nommé évêque de Lille – c’est le plus jeune évêque de France.

EVEQUE : Puis, tout de suite, nomme cardinal (1930). « C’était un évêque sensible au signes du temps » commente Catherine Masson. Dans les années 30, il est confronté à la crise économique et sociale, et à la tension qui monte entre le « consortium textile », où se trouvent beaucoup de patrons chrétiens, et les « syndicalistes », chrétiens également. Le cardinal a favorisé le dénouement de la crise, un happy end rendu possible par la reconnaissance par Rome en 1929 du syndicalisme chrétien…

Période aussi d’une grande vitalité pour l’Eglise de France, avec l’essor de l’Action catholique. « Ses initiatives pastorales sont marquées par ce souci : comment annoncer Jésus-Christ à un mode marqué par le matérialisme ? ».

CARDINAL DES OUVRIERS : Ou : « cardinal rouge ». « L’expression ne lui correspondait pas du tout, car son action s’est étendue à tous les milieux » dit sa petite-nièce. Y compris aux hommes politiques. Ainsi, démarches inédites, à peine nommé à Tourcoing le curé Liénart rend visite au maire Gustave Dron, puis à Lille, au maire socialiste Roger Salengro… Toute sa vie, l’évêque gardera cette conviction fondée sur le Décalogue : l’Eglise doit intervenir en matière sociale. Ce qui ne fait pas pour autant de lui un communiste : « Le communisme est engageant là où il n’est pas le maître, et repoussant ailleurs » note-t-il en octobre 1936.

PRESIDENT : En 1940, il devient président de l’assemblée des cardinaux et archevêques. « Il a quelque difficulté à saisir la dimension politique du moment. Il ne veut qu’être pasteur au service de tous et de l’Eglise » commente Catherine Masson. Un leitmotiv : rester à son poste. Comme Pétain… L’ancien poilu éprouve un attachement très fort envers le maréchal, mais manifestera cependant quelques réticences vis-à-vis du programme pétainiste.

« Il ne se rend pas compte que le gouvernement de Vichy est un jouet aux mains des Allemands ». Catherine Masson ajoute que, malgré tout, elle n’a rien trouvé chez le cardinal qui puisse être considéré comme de la collaboration. Rien non plus sur la persécution des Juifs. Juste quelques positions ambigües sur le STO…

FIDELE : Après la guerre, l’image du cardinal est un peu ternie. Mais pas salie : en octobre 1944, il est invité à la réception donnée en préfecture avec de Gaulle… Dans les années 50, il est confronté à deux difficultés : l’implication des prêtres dans un combat ouvrier de plus en plus marqué par le marxisme, et dans le même temps, la diminution des vocations.

Le cardinal se soumet aux décisions romaines, mais ne coupe pas les ponts avec ses ouailles. Lesquelles retrouvent le bercail quand Rome, ne octobre 1965, reconnaît les prêtres-ouvriers… « C’était un homme d’action et de terrain avant que d’être un homme de pensée » conclut Catherine Masson.

Le cardinal est décédé en 1973, mais il est encore vivant dans le cœur des gens du Nord. Présent dans toutes les mémoires. Car le cardinal Liénart a marqué son temps, il a marqué l’histoire. En raison d’abord d’une extraordinaire « longévité » :

Achille Liénart a été l’évêque du diocèse de Lille pendant 40 ans, de 1928 à 1968 ! En raison aussi, il faut bien le dire, de cette étiquette aux termes a priori contradictoires, de « cardinal rouge ».

Tout cardinal qu’il fut, Achille Liénart n’en était pas moins homme : il lui est arrivé de se tromper. A tout le moins de ne pas savoir – pouvoir ? – lever toutes les ambiguités de sa pensée, notamment pendant l’Occupation. Comme l’a dit le « troisième successeur » du cardinal Liénart, Mgr Gérard Defois, en préambule à la conférence sur la thèse de la petite nièce :

« Le livre de Catherine Masson n’est ni un panégyrique, ni un procès, mais une fresque d’histoire qui ouvre un débat… J’en retire une certaine humilité : être responsable, c’est prendre les risques de son temps ».

Et « le temps » d’Achille Liénart a été, simple euphémisme, difficile à l’excès. La Grande guerre d’abord, où, aumônier exemplaire, il est pendant quatre ans au plus près des hommes du 201e régiment d’infanterie, c’est-à-dire au plus près du danger. La France du Front Populaire. Celle de Pétain. Les grands combats sociaux de l’après-guerre, son soutien sans faille aux prêtres-ouvriers…

Mais jamais, quelles que soient les circonstances, quels que soient les combats, sa popularité auprès de ses diocésains n’a faibli. Comme l’écrit Catherine Masson : « Il fut un homme de dialogue, de conciliation, de conviction, fidèle d’un bout à l’autre à ses grandes options, soucieux, mais sans exclusive, d’atteindre les masses déchristianisées, et surtout le monde ouvrier… ».

16/2/2011. Commentaire : Daniel Delafosse

|

|

|

|

|

Congrès Eucharistique du 18 mai 1952 à Halluin. Le Cardinal Liénart et la messe concélébrée en l'église Saint-Hilaire. (Photos n° 3768, 4067)

Les Carnets de Guerre du Cardinal Achille Liénart.

Le Cardinal Liénart a noté chaque évènement de sa vie. Un éclairage capital qui explique son attitude y compris sous l’Occupation…

Ceux qui pensent tout connaître du Cardinal Liénart seraient bien surpris. La lecture de ses carnets personnels qu’il a fidèlement notés de l’âge de 19 ans à ses derniers jours ou presque sont d’un intérêt exceptionnel. En particulier pour la période de l’Occupation où son comportement fut parfois hâtivement décrit.

Ces quatre carnets « de guerre » ne figurent pas aux archives de l’Evêché. Selon la volonté du prélat, ils sont détenus par sa famille. Et son neveu, l’abbé Maurice Liénart, qui fut le confident de ses derniers instants est le dépositaire de cette « mémoire » de la 2ème guerre.

A quelques jours de sa mort, le Cardinal s’est penché sur son confident, l’abbé Maurice Liénart son neveu et lui dit : »Tu prendras le paquet qui se trouve dans ce tiroir là ». Ce paquet contenait les quatre carnets couvrant la période de 1939 à 1945.

L’écriture fine, à la plume, court sur les pages du calepin de poche et renvoit de jour en jour. Quand le Cardinal n’écrit pas, il reprend le fil de son récit à la date où il s’est interrompu. C’est là une précision importante pour tout historien. Cette belle écriture a elle aussi son histoire selon l’abbé Liénart : « Le Cardinal nous racontait en famille qu’il la tenait d’un Frère des Ecoles Chrétiennes, sa mère lui ayant imposé, enfant, des cours particuliers pour apprendre à mieux former ses lettres ».

La lecture de ces carnets permet d’éviter toute confusion. Elle exprime le cheminement de la réflexion d’un homme d’Eglise dans les tourments de la guerre et son intense activité en particulier envers les otages. Son inquiétude également, en Autriche les Allemands ont emmené les évêques en détention.

La controverse sur l’attitude du Cardinal Liénart à l’égard du gouvernement de Vichy y trouve un autre éclairage. Ainsi, si l’on peut admettre que « l’ancien du 2O1e » soit considéré comme un « inconditionnel du Maréchal Pétain » le vainqueur de Verdun, le Cardinal n’est pas un « inconditionnel de Vichy ».

Dans la zone interdite où se situe son diocèse, sa préférence à Vichy doit être considérée comme un refus à Bruxelles et une nouvelle Lotharingie. Exemple : cette phrase sur la rencontre Hitler-Pétain en octobre 1940 : «Le Maréchal est venu comme un vaincu avec qui il sera nécessaire de compter ». Pétain lui écrit en décembre 1940 et c’est bien la lettre d’un enfant du Nord qui évoque ses souvenirs de Cauchy-à-la-Tour (Pas-de-Calais) et qui demande à l’Eminence le soutien aux diocésains dans la traversée des épreuves.

Emotions : en décembre 40 il écrit : « j’apprends que l’abbé G. Declercq professeur au grand séminaire a été pris à Tourcoing à la descente du Mongy avec des hommes et des jeunes gens, et emmené comme otage en un endroit inconnu. Dès que j’aurai les renseignements, je demanderai sa libération. Il s’agit d’un prêtre indispensable au séminaire et souffrant d’une maladie de cœur »

Le 13 décembre : « je n’ai pas obtenu de réponse mais il est rentré chez lui. C’est la réponse que je préfère ». 6 janvier 41 : « le Préfet Carles me remet dans l’intimité la cravate de commandeur qui me fut décernée le 4 juin par M. Morandat, Ministre de l’Intérieur de l’ancien gouvernement et qui m’a été confirmée par le nouveau, celui du Maréchal Pétain ».

Autre épisode, rentrant de Vichy en 1942, il écrit : « quel dommage que le Maréchal ait été obligé de reprendre Laval ». Laval le « mauvais génie » d’un vieillard… En revanche rien sur la rafle du Vél d’Hiv ni sur celles de Lille et Lens en septembre 42.

Le 12 mars 43 à Tourcoing il s’adresse aux jeunes : et considère « comme une injure personnelle ceux qui adressent des leçons au clergé ». « Je ne souscris ni à la propagande anti-allemande, ni à la propagande antibolchevik ». Il admet que le refus du STO n’est pas une faute : « nous sommes d’abord les apôtres de la charité ».

A la Libération, le 1er octobre 44, Charles De Gaulle, alors chef du gouvernement provisoire est à Lille. A l’issue de la messe en l’église Saint-Michel, ce dernier lui confie avoir reçu un message du Pape Pie XII et de Mgr Maglione. « Je n’ai pas vu le Pape depuis son couronnement » depuis 1939 écrit le Cardinal. «Je lui dis mon intention de me rendre au Vatican et le Général m’exprime son désir de me voir au plus tôt pour renforcer les liens entre le Saint-Siège et la France ».

Pétain, De Gaulle, Achille Liénart : trois destins croisés, trois anciens de 14-18, trois enfants de cette région. Qui peut comprendre et traduire sans risque de caricaturer ce qui s’est passé alors éloigné du contexte de l’époque ? Ces carnets inédits révèlent bien la dimension intime du personnage officiel de l’homme d’Eglise.

11/2/2011. Commentaire : Daniel Delafosse

|

|

|

|

|

Eglise St Hilaire d'Halluin : Le baptême des cloches eut lieu en 1920, à gauche : "Marguerite Marie" et à droite : "Marie Ursule Reine". Les cloches sont recouvertes d'une robe de baptême et fleuries de bouquets pour la cérémonie. (Photos n° 2455, 2978)

La Cloche de l’Eglise Saint-Hilaire d’Halluin, baptisée le 13 Juin 1920.

Une des trois cloches se trouvant dans le clocher de l’Eglise Saint-Hilaire d’Halluin, la moyenne « Marguerite Marie » a été offerte par les paroissiens d’Halluin. Elle remplace « Marie-Ursule » et « Claire » qui ont été enlevées par les occupants. En effet, pendant la guerre, les Allemands, comme les révolutionnaires autrefois, confisquèrent les cloches pour récupérer le bronze.

Au cours de la descente, la corde se rompit et la grande cloche de 1 200 kg se brisa en heurtant le sol, en formant un cratère de 35 cm de profondeur. Sur la robe de la cloche « Marguerite-Marie » est inscrite : « Puis-je chanter les triomphes du Sacré-Cœur dans cette paroisse qui lui est consacrée ». Elle donne le FA.

Cette cloche a été baptisée le Dimanche 13 Juin 1920. Elle avait été coulée le 1er Vendredi du mois de Juin 1920 et pèse 850 kg. La cérémonie s’est déroulée en présence de Mgr Cyr Carton (Halluin 1845 – Lille 1926), doyen archiprêtre de Saint-Pierre – Saint-Paul de Lille. Monseigneur Carton était originaire d’Halluin.

Cette cloche reçut comme parrain M. Georges Antoine Joseph Defretin, mutilé de guerre (1883-1959) fils de Paul Pierre Defretin ancien Maire et de Flore Marie Nutte.

La marraine, fut choisie parmi les veuves de guerre. Elle perdit dans les bombardements déments du 15 Mars 1918 : Son mari Charles-Louis Deceuninck (1869 – 1918) Fils de Léon et de Marie-Anne Lambert. Ses enfants, Cyrille âgé de 18 ans (1900 – 1918) Suzanne âgée de 13 ans (1905 – 1918) Hélène âgée de 11 ans (1907 – 1918) Marthe âgée de 4 ans (1913 – 1918) Il ne restait plus qu’un seul fils Augustin (1902 – 1926) alors âgé de 16 ans. Augustin ne reçut que quelques éclats sans gravité.

La mère Octavie Sophie Bauwens (1873 – 1945) fille de Auguste et de Lucie Vanassche ne fut que légèrement blessée par des petits éclats et, est restée aveugle pendant plusieurs jours suite à des brûlures au visage.

Pour la petite histoire, la petite cloche « Claire » fut bénie en 1906. Au XVIe siècle, l’église possédait un carillon composé de cinq éléments. En 1794, sous la Révolution, les cloches furent enlevées et fondues à Lille pour en faire des canons. Il fallut attendre 1832 pour que la paroisse retrouve deux cloches toutes neuves dédiées à Sainte Marie et à Saint Hilaire.

10/12/2010 Commentaire et photos : ARPH - Daniel Delafosse

|

|

|

|

|

Congrès Eucharistique de 1952, sur la Place Général de Gaulle à Halluin. (Photos n°: 1758,1894,1895)

Ce Lillois nommé Charles de Gaulle…, Rétrospective des temps forts de sa vie.

Il y a 40 ans, le 9 novembre 1970, le Général de Gaulle nous quittait.

Charles de Gaulle est né à Lille (Nord) le 22 novembre 1890. Son père était professeur de collège, et sa mère éleva quatre fils et une fille. Bachelier à 16 ans, il entre à Saint-Cyr, est nommé Officier et reçoit son premier commandement à Arras.

Combattant de la Première Guerre mondiale, il fut fait prisonnier à Douaumont en mars 1916, tente cinq fois de s’évader, et reste finalement en captivité jusqu’à la fin des hostilités. En 1921, il épouse à Calais Mademoiselle Yvonne Vendroux, ils auront trois enfants. Professeur à Saint-Cyr, il sera affecté pour différentes missions et gravira tous les échelons pour devenir le plus jeune Général de l’Armée Française.

Mais déjà l’occupation allemande se profile, Paris est occupé, c’est la défaite. C’est alors que le Général gagne l’Angleterre. Du 18 juin 1940 à la fin de la guerre, De Gaulle a entretenu un dialogue avec les Français. Il affirme qu « La France a perdu une bataille mais n’a pas perdu la guerre ». Pendant ces sinistres cinquante mois d’occupation, la voix du Général de Gaulle, pour tous les Français, fut la voix de la dignité et de l’espoir.

Finalement le 8 mai 1945, l’Allemagne capitule devant ses quatre grands vainqueurs dont la France. Le but que le Général et ses compagnons s’étaient fixés et qui, dans la défaite, paraissait impossible à atteindre, était devenu une réalité. La France libérée était présente à la victoire. Ce qu’il avait voulu, il l’avait fait et l’avait réussi.

Dès la Libération et en seize mois d’activité comme Chef du Gouvernement, le Général de Gaulle a réalisé d’innombrables réformes dont la nationalisation des sources d’énergie et des grandes banques, la création de la sécurité sociale et des comités d’entreprise, le lancement des plans d’équipements ainsi que les recherches atomiques, sans oublier le droit de vote aux femmes.

Ne réussissant pas à convaincre les partis politiques que l’intérêt de la France passe avant leurs propres intérêts, De Gaulle se retire une première fois, en janvier 1946, à Colombey-les-Deux- Eglises.

Pendant plusieurs années, il entreprend de voyager à travers la France et le Monde. Il rédige, également, ses Mémoires de Guerre et les Français découvrent qu De Gaulle, après avoir été un chef de guerre et un homme d’Etat, est aussi un grand écrivain. Dans la première page du premier de ses livres, il écrit notamment ceci : « Toute ma vie je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me m’inspire aussi bien que la raison ».

En 1958, le Président Coty lui demande de prendre la direction d’un nouveau Gouvernement. Le Général de Gaulle accepte à condition de pouvoir procéder à la réforme de la Constitution, qu’il estime responsable de la mauvaise situation du pays. Il devient alors Président du Conseil des Ministres, et le 28 septembre 1958, les Français votent en faveur d’une nouvelle Constitution, c’est la naissance de la Ve République.

Le 21 décembre de la même année, le Général de Gaulle est élu Président de la République. En lui remettant ses pouvoirs, son prédécesseur le Président Coty a déclaré : « Le plus illustre des Français est maintenant le premier en France ».

Dès lors, la politique gaullienne se met en marche avec la création en 1960 du franc lourd, la constitution d’une force nucléaire de dissuasion et par le refus de toute forme de supranationalité européenne ou atlantique. Suivra le douloureux problème algérien qui se concrétisera par les Accords d’Evian et l’Indépendance de l’Algérie.

En 1962, après être sorti miraculeusement de l’attentat du Petit-Clamart, le Général apporte une dernière pierre à la Constitution. Dorénavant c’est le peuple français qui décide qu’à l’avenir le Président de la République sera élu au suffrage universel. En quelques années, grâce à l’action du Général, la France a retrouvé son vrai visage ; celui d’un pays généreux, tolérant et attentif aux espoirs comme aux malheurs des autres.

Pour De Gaulle, la grandeur de la France c’était en premier la réconciliation avec l’Allemagne. Il estimait alors qu’un regroupement des Nations de l’Europe était souhaitable et réalisable à condition que chacune gardât sa personnalité. En pleine guerre froide, il réussit à donner une réalité à ce qui fut appelé la coexistence pacifique. Il fut le premier chef d’Etat des grandes républiques occidentales à rendre visite à la Russie communiste. Dans le même esprit, il noua des relations avec la Chine.

Partout où il se rend, le Général de Gaulle est reçu comme le messager de la coopération et de l’entraide, comme le représentant de la liberté et de la paix. Chacun a encore en mémoire le retentissant : « Vive le Québec Libre ». Quant à la politique intérieure, il fut le premier à faire des référendums sur d’importantes questions.

Le 19 décembre 1965, il est réélu Président de la République pour la première fois au suffrage universel. Après dix années de forte expansion, la France de Mai 1968 n’est pas épargnée par la révolte mondiale estudiantine. Mais le Général de Gaulle rétablira in-extrémis la situation en sa faveur.

Par la suite, il fut l’instigateur de la participation. Il voulait la placer sur le plan social car De Gaulle n’avait pas abandonné son vieux rêve de changer les bases de la société en bouleversant les rapports du capital et du travail. Son dernier Ministre des Affaires Sociales Maurice Schumann avait mis la dernière main à un projet, qui en cas de oui au référendum, aurait institué un véritable contrat de participation au sein des entreprises de plus de cinquante salariés.

Comment songeant au référendum fatal du 27 avril 1969, relatif à la réforme du Sénat et de la Régionalisation, ne pas se rappeler la phrase d’Elie Faure : « Le peuple français est le plus intelligent de la terre. Voilà pourquoi sans doute, il ne réfléchit jamais »

Après cet échec électoral le sort en étant jeté, De Gaulle quittait l’Elysée, pour rentrer, définitivement, à Colombey. Il se remit à la rédaction de la suite de ses Mémoires appelées « Les Mémoires d’Espoir ».

Il s’imposa ce dernier effort parce qu’il souhaitait laisser un message aux jeunes. Au soir d’une journée de travail consacré au second volume, il tomba de son fauteuil. C’était le 9 novembre 1970. Le Général de Gaulle nous quittait pour toujours.

Permettez-moi de terminer cet hommage à Charles de Gaulle, en associant celui qui fut le Porte-parole de la France Libre, et qui entretenait des liens privilégiés avec les Halluinois de toutes tendances politiques :

Maurice Schumann était l’un de ces premiers compagnons. Nul mieux que lui n’avait connu de Gaulle, du début jusqu’à la fin de sa vie.

Le 17 juin 1990 à Colombey-les-deux –Eglises, il avait dit devant la foule : « Le jour approche mon Général, où parmi ceux qui marcheront vers votre tombe, il ne restera plus aucun de vos premiers compagnons. Mais qu’importe ! Si votre vieille garde a fait son temps, votre temps commence à peine ».

Maurice Schumann est parti à son tour. Mais sa voix n’a pas fait son temps, elle résonnera longtemps encore.

8/11/2010. Commentaire : Daniel Delafosse

|

|

|

|

|

Procession, remontant la rue des écoles, vers 1910. (Ph. n°1659, 3684)

Les Processions et les "Suisses" Halluinois...

Les processions étaient jadis très nombreuses. Sur la photo du bas, les autorités civiles et religieuses précèdent le Saint-Sacrement exposé et promené dans les rues de la ville.

On distingue les bannières qui sont exposées à plusieurs fenêtres. Cette procession de la "Fête-Dieu" disparut du paysage halluinois dans les années 1950.

Sur la photo du haut, prise rue des Ecoles, face à l'issue de la ruelle Saint-Jean (actuelle rue Gustave Desmettre), le suisse Emile Lannoo ouvre la procession (le suisse est un bedeau).

Cette fonction fut tenue également par Edouard Canar, Henri-Edouard Bisbrouck et Julien Devos. L'enfant de choeur qui tient la croix et Albert Danset (né en 1892, ce qui situe la photo).

7/10/2010. Commentaire : Daniel Delafosse

|

|

|

|

|

Procession de la Fête-Dieu vers 1910, qui passe rue des écoles (actuelle rue G.Desmettre). (Ph. n°1838, 1840)

La Procession de la "Fête-Dieu".

La fête du Saint-Sacrement se célèbre le jeudi qui suit l'octave de la Pentecôte : au plus tôt le 21 mai, et au plus tard le 24 juin. Chaque année, la procession de la Fête-Dieu était très suivie par les Halluinois. Elle disparut à la fin des années 50.

Sur la photo, les enfants de choeur précèdent le prêtre qui expose et promène dans les rues de la Ville le Saint-Sacrement. Il est accompagné par le dais tenu par quatre personnes. A l'extérieur de l'église, le dais est porté par les membres d'une Confrérie en costume, ou, à défaut de ceux-ci, par d'autres laïques.

Rituel de la Procession... La procession de la fête du Saint-Sacrement est une procession générale. Le jour de cette solennité, tout le Clergé séculier et régulier de chaque localité, ainsi que les Confréries si c'est l'usage, doivent prendre part à la procession qui est faite par l'église principale et qui doit être l'unique procession du lieu.

À la sacristie. -- On prépare, outre ce qui est nécessaire pour la Messe solennelle : deux encensoirs ; un nombre suffisant de cierges, pour ceux qui prendront part à la procession ; des ornements blancs, pour ceux qui en porteront s'il y a lieu, suivant ce qui est dit plus loin.

A la crédence. -- Outre les objets nécessaires pour la Messe solennelle, on y met : l'ostensoir couvert d'un voile blanc, et l'hostie qui doit être placée dans l'ostensoir ; la chape et le voile huméral pour le Célébrant ; un ruban ou cordon de soie blanche qu'il mettra à son cou pour soutenir l'ostensoir si c'est nécessaire ; le livre des oraisons ; près de la crédence, on met l'ombrellino et la croix de procession. l'hostie que l'on portera en procession le matin doit être consacrée à la Messe qui précède immédiatement la procession.

En lieu convenable. -- On dispose le dais, et quatre lanternes avec des cierges si la procession sort de l'église.

7/10/2010. Commentaire : Daniel Delafosse

|

Eglise Saint Hilaire d'Halluin : Mission 1926.

(Photo n° 3640)

Halluin et les Missions...

Jusqu'en 1970, Halluin était une ville très ancrée dans les traditions religieuses : Fêtes, processions, congrès, rassemblements, couvents, écoles, patronages et colonies, sans oublier le rôle des missions.

Les missions avaient lieu tous les 7 ans et duraient 3 semaines. La première était réservée aux jeunes, la deuxième aux mères de famille et la troisième aux hommes.

Des missionnaires diocésains étaient envoyés dans la paroisse. Un sermon était fait chaque soir lors d'une cérémonie religieuse s'apparentant à un Salut.Les missions se terminaient par une grande fête de clôture le 3ème dimanche.

L'église était comble et la foule faisait la queue au confessionnal le samedi !

6/10/2010.

Commentaire : Daniel Delafosse